甘肃漳县:示范引领擘画振兴蓝图 五维聚力筑就和美乡村

近年来,甘肃漳县以“千万工程”为指引,深入实施“5155”乡村建设示范行动,聚焦“产业强、生态美、乡风淳、治理优、百姓富”目标,构建“产业赋能、生态塑形、文明铸魂、治理增效、民生提质”五位一体发展格局,全力打造新时代乡村振兴样板。

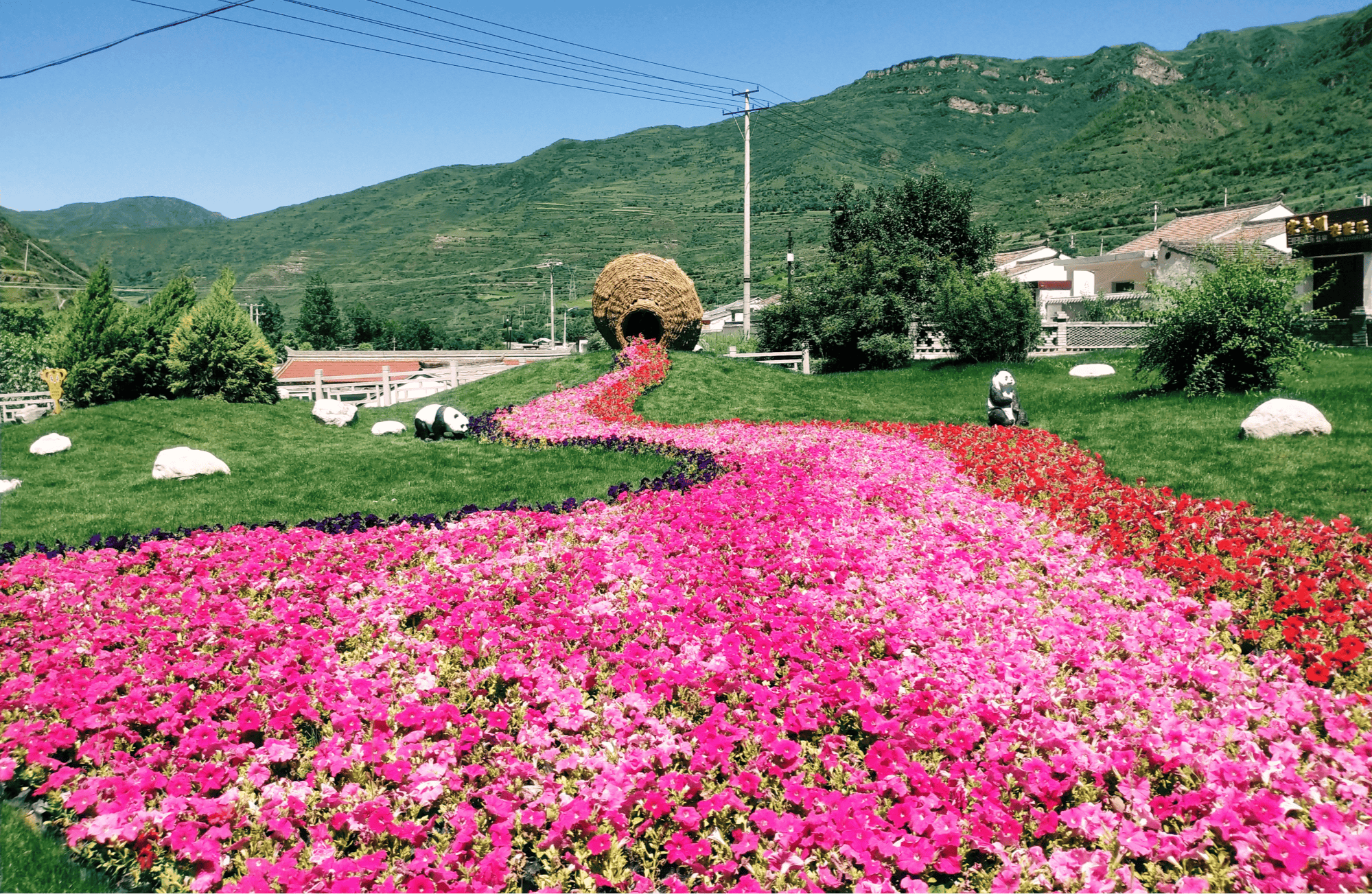

漳县现代设施农业产业园(漳县融媒体中心供图)

产业赋能:科技驱动激活发展新动能

在盐井镇杜家庄村,漳县现代设施农业产业园的28座智能大棚内,水果辣椒、西红柿等高原夏菜长势喜人。这个借鉴山东寿光模式的产业园,通过“科技+产业+就业”闭环体系,让传统农业告别“靠天吃饭”。园区负责人刘玉江介绍,一期年产优质蔬菜4500吨,产值超1600万元;2024年新建的35座二期大棚主栽贝贝南瓜、彩椒等高端品种,预计年产值突破1800万元,带动150余名村民年均增收3万余元。

依托资源优势,漳县构建“药菌菜薯禽”五大特色产业体系。2024年,全县中药材种植面积达21.5万亩,产值25亿元;菌菜种植12.8万亩,产值11.7亿元。现代设施农业与传统优势产业协同发力,成为群众增收的“压舱石”。

漳县贵清山(漳县融媒体中心供图)

展开全文

生态塑形:全域治理绘就和美新画卷

漫步盐井镇杜家庄村,紫叶矮樱与云杉点缀街巷,改建后的农舍整洁美观。投资405万元的“和美乡村”项目,完成厨房改造、厕所革命等工程,实现“庭院美、街巷靓、生态优”。漳县将生态振兴作为“底色工程”,统筹环境整治与绿色发展,建成5个“和美乡村”、15个示范村,形成“一村一品、一路一景”格局。

在生态价值转化上,漳县探索“生态+”模式:7.6万亩造林封育、162.5万株义务植树扮靓山野,8000亩林下淫羊藿种植带动周边群众年增收8000元。从人居环境改善到生态产业融合,实现“颜值”与“价值”双提升。

漳县马泉乡新时代文明实践所“流动照相馆”志愿服务队给老人拍摄银婚照(漳县融媒体中心供图)

文明铸魂:文化浸润涵养乡风新生态

漳县以精神文明建设为切入点,着力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。马泉乡骆家沟村常态化开展“最美家庭评选”等活动,通过道德评议、典型选树,营造出“孝老爱亲、邻里互助”的新风尚。

在移风易俗工作中,漳县以“破陈规、除陋习、树新风”为目标,秉持“三办”理念重塑婚丧新风尚,即倡导“喜事新办树新风、丧事简办显孝道、小事不办减负担”。创新推行“一碗烩菜汤办喜丧事”改革,建立“红黑榜”制度,有效遏制大操大办陋习,文明新风浸润乡村。

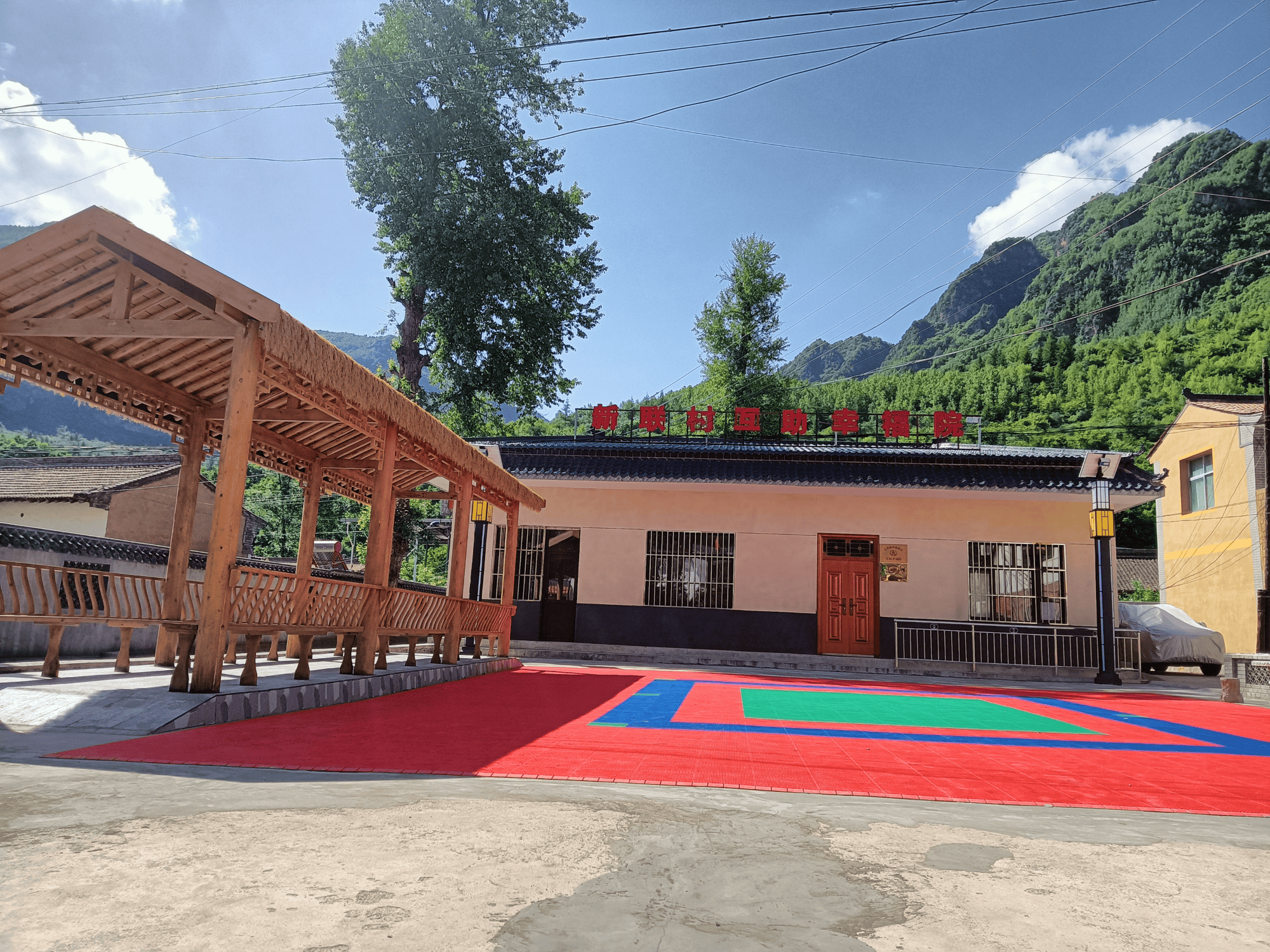

漳县大草滩镇新联村一角(漳县融媒体中心供图)

治理增效:五治融合构建乡村新秩序

漳县创新构建“政治引领、法治保障、德治教化、自治强基、智治支撑”的五维治理体系,推动乡村治理现代化进程。大草滩镇新联村全面落实“四议两公开”制度,通过村民代表大会等形式,引导群众积极参与示范村建设,拆除废弃圈舍、清理卫生死角,形成了“共建共治共享”的良好格局。

在智治赋能方面,漳县积极推进“互联网+”乡村治理模式,整合“定西智慧监督”“陇情e通”等平台,实现村务管理、矛盾调解、便民服务“一网通办”。全年累计调处矛盾纠纷4923件,群众满意度显著提升。

漳县大草滩镇新联村互助幸福院(漳县融媒体中心供图)

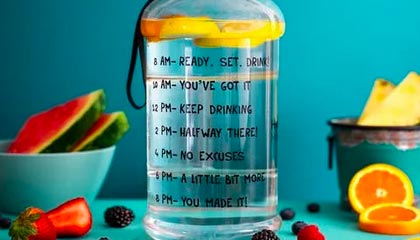

民生提质:共建共享开启幸福新生活

三岔镇王家门村幸福互助院内,老人们围坐品尝热乎饭菜,这里提供助餐、医疗、娱乐“一站式”服务,成为全市养老典型。金钟镇苏油沟村将闲置小学改造成互助院,引入社会资本20万元,创新“以物抵费”模式,20余名老人用蔬菜换取餐食,实现“老有所养、老有所为”。

全县24个互助幸福院、“爱心食堂”日均服务500名老人,通过“政府补贴、村集体出资、帮扶单位支持、社会捐赠”的“四个一点”模式,实现“小食堂撬动大民生”。从养老服务到基础设施改善,民生实事办到群众心坎上。

从设施农业大棚的蓬勃发展,到和美乡村的绿树成荫;从“五治融合”的治理实践,到幸福互助院的温暖守护,漳县正以示范村建设为突破口,推动乡村振兴实现整体跃升。未来,漳县将继续以新发展理念为指引,深化“五位一体”发展模式,推动示范村建设从“试点探索”迈向“全域示范”,在陇中大地绘就“农业强、农村美、农民富”的壮美画卷。(汪泽福)

评论